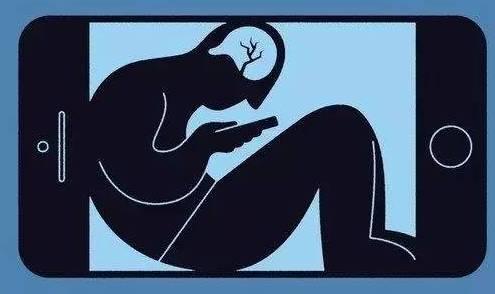

到底是什么在引诱人们沉迷网络?

时间:2021年06月06日 18:16:02 出处:济南远大医院戒瘾科

2019年5月25日,世界卫生组织正式认定:电子游戏上瘾被列为精神疾病,主要症状包括无法控制、优先性、不计后果三个特点。这一举动遭到了美国、英国等多国的电子游戏业界团体反对。在亚洲,以游戏行业为支柱产业的韩国也对此表示质疑。

不论是游戏上瘾,还是网络成瘾,都是人们密切关注的话题。在中国,以杨永信使用电击疗法治疗网瘾为首的各种“戒网瘾学校”争议颇大。也有一些言论认为,这些家长应该对孩子的“网瘾”负责,引导他们追求积极向上的生活,培养更全面健康的生活兴趣。

爱尔兰网络心理学家玛丽·艾肯(Mary Aiken)是《网络心理学:隐藏在现象背后的行为设计真相》一书的作者,她也是美剧《犯罪现场调查:网络》(CSI: Cyber)的主人公原型。网络心理学研究的是新兴技术对人类行为产生的影响。她希望人们可以以健康的方式和技术进行互动。

刚到中国时,玛丽·艾肯下载了几款在中国比较火爆的手机应用。她说,打开抖音,就觉得当中的内容非常有趣,让人难以抗拒,可以一条一条地刷下去,无法停止。她发现,抖音的设计当中有太多的奖赏和刺激,能够牢牢占据人的注意力。只要某种行为能够带来快乐,我们就会愿意重复去做。“可是,刷抖音不是生活,只是间接性地体验生活。”她决定卸载它。

“没有人会在临终前说‘天呐,我希望和电脑单独在一起的时间再长一些’。”计算机和网络游戏先驱达尼·贝里(Dani Berry)曾经这样说过。可是,玛丽·艾肯却发现,网络上瘾行为在当今的生活中十分常见。如果一个人越来越依赖互联网,并且一旦断网,就会感到痛苦,那么这应该是上瘾了。

在《欲罢不能:刷屏时代如何摆脱行为上瘾》一书中,普林斯顿大学心理学博士亚当·阿尔特(Adam Alter)看到,数字时代的环境和氛围比人类历史上的任何时代都更容易叫人上瘾。20世纪60年代,让人上瘾的香烟、酒精和毒品都很昂贵,一般人根本接触不到。可到了21世纪20年代,同一片水域里会到处都是诱饵:Facebook在下钩,Instagram在下钩,色情在下钩,电子邮件在下钩,网购在下钩……可以让人上瘾的清单很长很长,超过了人类历史上的任何时期。

微博拥有无尽的消息源;视频网站自动播放电视剧集的下一集;交友APP鼓励用户不停浏览,寻找更合适人选。用户可以从这些应用程序和网站上受益,但是要保持适度使用时间也不容易。按照前谷歌产品设计师、设计伦理学家特里斯坦·哈里斯(Tristan Harris)的说法,问题并不出在于人缺乏意志力,而在于“屏幕那边有数千人在努力工作,为的就是破坏你的自律”。

所以,孩子网络成瘾是他们本身的错误吗?面对这个提问,玛丽·艾肯回答说:“不,孩子是受害者。”

在接受界面文化采访时,玛丽·艾肯指出,对网瘾人士的单方面指责是不妥的,实际上,用户往往是受害者,高科技产品的生产和设计者应当担负起应有的责任。人们应该问:“社交网络和游戏的设计方式是不是容易让人上瘾?”

在思考我们与网络空间之间的关系时,玛丽·艾肯也看到,网络成瘾行为的解决方案和酒精、可卡因、香烟成瘾的解决方案不同:网络是无法放弃的,它已经成为如同我们呼吸的空气、饮用的水一样必不可少的存在。普通人必须学会与之共存。我们要控制对技术的使用,以富有成效的方式使用技术,限制上瘾行为。这样,我们才可以和技术和谐相处。

版权声明:部分图片来源网络,版权归原作者所有,仅作分享之用,如果分享内容侵犯您的版权或者所标来源非第一原创,请私信小编,我们会及时审核及删除处理。